文春パラドクス 生命の色

昨日、いつもの酒亭のカウンターにつくと、

尊敬する常連仲間から、一枚のコピーを手渡された。

週刊文春の福岡伸一という人物の連載で、

秀平さんが、

いつも≪ 動物的勘 ≫で言っていることが、わかりやすくかつ、

とても、知的に書かれているから、よく読んでおくといいぞ。

書かれてある内容は、青についてであった。

この[遠笛]ブログでも《 色について 》《 青い反射 》そして

《 青と琥珀 》にも、書いた事がある【 青 】。

青い反射

青に流れるかすみは

浅いねむりが見ている私自身

青い鏡と青い鏡の間を歩きつづけている

白いかすみは、哀しくうすまった青

青が強い意志でちぢんだ姿は、・・・・黒い闇。

進んでいる道を見通せない

ああ、私の中の濁ったひびき

ああ、私の中の澄んだひびき

二つの反射をあわせ持ち

その爪を立てて歩く

青に近づくほどに私はうすれ

青から離れ冷たくなるとき私は青を帯びていく

たどり着くことのない青

・・・青、 青い反射。 [遠笛]より。

それで以下、この

【 福岡伸一 】氏のコラムが、

とても素晴らしいので、原文そのまま記載したい。

「宮沢賢治が伝えること」に出かけた。

宮沢作品を、俳優や役者さんたちが三人一組、日替わり交代で、

朗読するという趣向である。私が出かけた回は、

小泉今日子、野村萬斎、段田安則という豪華なラインナップ。

舞台回しとしてマリンバの演奏が重なる。

「注文の多い料理店」と「よだかの星」を掛け合いで、

あるいは「春と修羅」、「雨ニモマケズ」を単独で読む。

声に出して読みあげられた宮沢賢治の言葉は、

ひときわ澄みきっている。

情感豊かに、あるいは淡々と語られる宮沢賢治を聞いていて、

私はふとそこにいつも同じ色彩が見えるような気がした。

青である。宮沢賢治の青。

たとえば「春と修羅」の一節にはこうある。

まばゆい気圏の海のそこに

(かなしみは青々ふかく)

ZYPRESSENしずかにゆすれ

鳥はまた青ぞらを截る

青は不思議な色である。

空の青。海の青。

青は自然の中の、

あらゆるところに見ることができる。

そして大気にせよ、水にせよ、いずれももっとも生命に直結した

重要な物質の色である。

にもかかわらず、青はそこから取り出してくることができない。

水はすくえば透明だし、

目の前の空気には色はない。

でも見上げると、あるいは眺めると青はいつでもある。

そのような遠い色として、青はある。

青は色素ではなく、青い現象としてそこにある。

だからこそ、ときに自然の中に、

青が凝縮して存在すると私たちははっとする。

ヒマラヤの高原に咲く青いケシを一目見たいと願った人がいる。

福岡ハカセもまた、

ルリボシカミキリという小さな甲虫の鮮やかな青に魅せられて

少年の頃、幾夏も野山をさまよった。

十七世紀、オランダの画家ヨハネス・フェルメールもまた

青が人を捉えることに気づいていた。

彼は、故郷デルフトの高く澄んだ青空の光を描き出すため、

スマルトを使った。

スマルトとは細かく砕いたコバルトガラスの透明な粉末である。

夏の朝の光は、キャンバスの外へ広がり、

時空を超えてどこまでものびる。

あるいはフェルメールは、

少女のターバンや鮮やかな青を描き出すために、

ラピスラズリを使った。

アフガニスタンにしか産出しない貴重な青い宝石。

スマルトもラピスラズリも鉱物である。

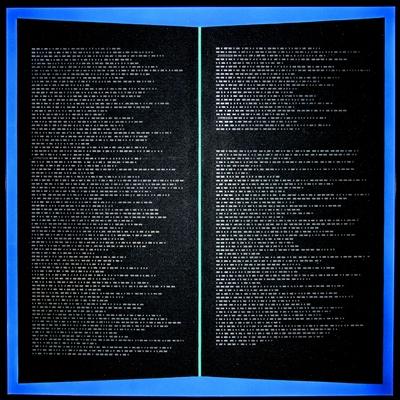

上写真は、青い部分はラピスラズリ、黒い部分は天然砂鉄

中心のグリーンはマラカイト

白い点線は【春と修羅】【雨ニモマケズ】を雲母を使いモールス信号で

表現した左官塗り壁(ケンジの壁)

つまり、青は白い布を染める色素としてではなく、青い構造として、青い作用として一瞬その場に立ち現れる。

宮沢賢治もまた、

鉱物的な青をそのような自然の作用として見つめていたのだと思う。

世界と「わたくし」を隔てると同時に、つなぐ界面としての青。

宮沢賢治はそんな風に青をいつも見ていたのだと思う。

宮沢賢治は、

「わたくし」という生命本体にも空気や木に似た、青をみていた。

「わたくし」という生物は、

モノとして見ると、それは物質の集合体である。

これは近代科学がずっと追求してきた生命観でもある。

しかし、声明はモノでできてはいるけれど、

むしろその本質はモノそのものではなく、

モノとモノがどのように交信し、

相互作用しているかという、その有機的な関係性にある。

つまり生命とは、淡く明減を繰り返す、

一回限りのかそけき現象にすぎない。

生命学者として私がようやくたどり着いたこの事実に、

宮沢賢治はずっと最初から気づいていた。

「春と修羅」は次のようにはじまる。

わたくしという現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

本がだんだん売れなくなっている現在、

舞台がこのような手法で読書の面白さを伝えてくれることは、

とても良いことに思えた。

本を耳から聴くものとして読み、

また音楽と融合しながら楽しむものとして進化する。

そういう活路があるのかもしれない。