鏡のあいだ

通りすぎる電車、

鳴り渡るクラクション、

地下から吹き上げている、排気と体温の風

都会の雑踏にひとり、

無表情に流れる雑音に埋もれてていると

この混沌とした流れから、

ふと切り離されて、廻りが、ガラスのビルがゆがみはじめる瞬間がある。

慌ただしく過ぎゆく人々の響きに、

ビル群が覆いかぶさり、

人混みを、

のみ込んでいるように見えて、ふっと我に返る。

深夜の、不意を突かれて振向いた

強いライトに視界を奪われて立ちくらみ、

うずくまった残像の中に・・・

穏やかな冬の雪面にひとり

鮮明な樹立ちの、 光と影の境界に引き込まれ、

自分を失っていたあの空白。

意識が奪われていた、ほんの数秒間、

知らぬ間の自分の、この目の中に

無防備に流れ込んでいた景色

我をわすれ、連れ去られていたような一瞬の空白にいた自分は・・・・

何か解らぬ者に、あやつられていたのだろうか?

幼い頃、意味もなく泣いていたのは、

自分が隣り合わせに感じていた、

この空白の気配に怯え

それを母親に伝えられず、

震えていたからかもしれない。

いつのころからか、

この解らぬ気配が、いったいどこから来るのかを探りだしていた。

自分の網膜に残っている、

とぎれとぎれの画像をつなぎ合わせて

無意識の中に見ていた気配を、再生してみる

すると、あるひとつの像がぼんやりと浮かんでくるのである。

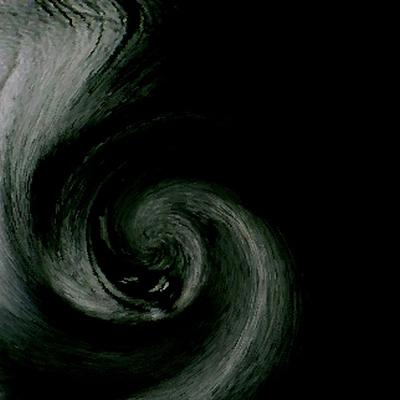

鏡と鏡のあいだに立ち、

対峙して映っているそのむこう側、

うす暗い鏡のその奥に背をむけて立っている

自分の知らない別の意識がいるとしたら、

頭の中でもなく、心の底でもない、

説明のつかない別な意識が、

自分の奥底に重なりあって潜み

不意を突かれたときの空白や、

心を奪われていた自分を、

背後からにらみ、あやつっているとしたら。

もしかすると、自分の内側深くに、

恐ろしくて険しい者が住み

おぞましくて醜いものを抱えているとしたら、

そんな不安にさいなまれてしまうのだ。

そこは、

薄暗くじめじめと湿り、

物音もなく、風もない。

黒く透明ななにかと、澱んだなにかが、

ぼんやりと入り混じってなまめかしい、生温かなところ。

そこに、

自分の知らない別の意識を持った、

ひとりの影のような存在がたたずんでいる・・・

じっとりと汗ばんだ皮膚を光らせ、

ヌメついた背中を向けて、黙り、自分を見つめているのだ

そんな気配に振り向いた自分が、

垣間見ようとするそれと同時に、

孤独な影の存在は、すっと気配を消してしまう。

その、おぼろげなうしろ姿は、

自分と同じ身体をもっていながら、まったく違い、

顔つきも、

身の丈も、

指の形も、

声も推し量ることはできない

けれどその心の内は、すごく深く繋がっていて

途切れた点線となったり、

言い表わせない色模様や、

不吉で苦々しい胸騒となって、

漠然としたイメージが伝わって来るのだ。

たぶん孤独な影は、

悪辣と嫉妬でできた、この内面に刻み込まれている醜い心の塊。

自分と背中あわせにある、

こうした不思議な光景が、

湧き上がってきては映り、取りはらえず

幼いころからの、汚らわしい嫌悪感として

人に打ち明けることさえできないでいた。

ある旅の途中だった・・・・

数日間、抜け殻のようになった身体を横たえ、

倒れてしまったことがある

疲れ果てて、

力ない弱々しい息を吐き、

全身が宙に奪われてゆくような、

浅い眠りにうなされていたとき

あのうす暗い鏡の奥からの声が、聞こえているのである。

夢とも現実ともわからぬその声は、

横たわった自分の背中の下から、

歯ぎしりをするような唸りを響かせ

奪われそうな身体を必死に

繋ぎとめてくれているように感じられるのである。

唸りは、悲しく傷つきながら・・・

唸りは、力尽きるような切ない唸りであった。

・・・・それから

いつもの景色、晴れた陽射しの道を歩いていると

見慣れているはずのひとつひとつが、

あまりに澄みきって見え、目に焼きついてしまう。

葉群れの中の、一枚の葉脈、

立ち並ぶ樹林の、芽吹きの切っ先の破れ目。

鮮明に浮き立って見えてしまうひとつひとつが、

痛みのように感じられたあと、

夢に聴こえていた唸り声が蘇り

目の前に広がっている景色のなかに

あの頭の中でもなく、

心の底でもない影の、

重なった錯覚を見ているように思えてしまうのだ。

この、くっきりとして破裂してしまいそうなひかりの視界は・・・・

もしかすると、

いま自分は、孤独な影の視線をもって

この景色を見渡しているのではないか?

そんな不思議な感覚に捕らわれていると

あのとぎれとぎれの画像が、

まえにもまして、身近に感じ取れ

ぼやけながら繋がりはじめているのである。

目線の下の胸元に、両手の平をあわせてひろげ、

立ち続けていなければならない約束にしばられ

じっとりと汗ばみながら手の平を見つめている。

首以外の部分を動かすことが許されず、

黙り、膝も、腰も、肩も動かせず、

背を向けて立っている姿。

背を向けた孤独な影の合わせた手には、

瞳孔を一杯に開いて解るほどの薄いガラスのケースが

どこからともなく、降りてくる・・・

そして、

その目の前の手の平で、割れてはこぼれ落ちてゆく・・・。

かすかなひかりを帯びたガラスケースは音もなく、

傾ける視線のちからでさえ、ひび割れて

薄く透けた花びらのように、ハラハラと舞い落ちているのである。

ケースは割れても割れてもセットされ、

薄氷のようなひび割れが走ると

ハラハラと微かなひかりに舞うのである。

それは私が生きるすべての響きに連動して

それは自分の喜怒哀楽に心が揺れると、そのつど割れて

ガラスの欠片は、

皮膚をかすめて足元に、

薄っすら光り舞い落ちて、

こぼれ積もっているのである。

背を向けている影は、

とらえどころもない場所で、

わずかな光と闇の鏡の間

自由奔放に生きる自分を無条件に受け入れ、

全ての行ないを見つめているのである。

内面に刻み込まれている、

醜い心の塊だと感じていた存在は

傷つき削れてゆく、自分自身の命の塊そのものに違いなく

今、こぼれ積もったガラスの欠片は、

皮膚を傷つけ、何処まで埋めたか、解らない・・・・・。

ガラスの欠片は、

背をむけて立ち尽くす姿を、

どこまで埋めたか解らない。

1秒は止まることなく、時は刻々と削られている。

いつか欠片は、膝を、胸を埋め、

やがてはその口を埋め、息を止める。

それは同時に自分自身も消える時なのだろう。