壁の言葉(土と水陽) 2009.11.26 記

白土と竹のヒガキ

白い地層に建つ街には、

きっと白い土蔵がならび、白土のかべが自然に生まれる。

その街は、地表が盛り上がったかのように、

大地と家とを、人間がつなげている。

そんな街も、

ひとつの終りを迎えて朽ちるとき、

一枚のかべが、雨にたたかれ削られると、

小石やワラが現れる。

そのあと風が磨くと、素材そのものの色が浮き出して・・・・・・・。

ながい夕日が当たって染みこむと、

竹が赤く焼ける。

現代の廃虚ではない

『 白土の街が朽ちゆくとき、風景は輝きを放つ 』

たき火

たき火の禁止。

いつ? どうして・・・だれが決めたの?

里山の樹林の中で 集めた小枝とおち葉が、

まっ白な煙をあげると、

木もれ陽のさし込んだ樹林内は、

斜光の線をうつしだし、

深く、懐かしい香りを充満させる。

ホトホトと燃ゆる火。

いつの間にか過ぎさっていた『時』にきづかされ、

我にもどる。

炎の中に

自分の過去と未来と、一枚の塗りかべの形を、

ただイメージさせて、描いていたのだと思う。

それから雨が降った・・・・・。

たき火の跡の灰と、たきぎが、

ひとつのデザインを教えてくれた。

ひかり蔵

陽の光をあつめて燃やせば、

たぶん金が生みだせ

月の光をあつめて凍らせれば銀ができ、

枯葉をたたいて腐食させると銅になる。

そして、けむりと雨をまぜて鉄を生み出し、

強く吹く風を

鋭い太刀で切ったなら、水がこぼれる。

・・・これらが全て土に降る。

ケンジのかべ

はぎしりつばきしゆききする。

私はひとりの修羅なのだ

まことのことばは失われ

修羅の涙は土にふる

・・・・・宮沢賢治、春と修羅より。

雪にも、

夏の暑さにも負けぬじょうぶな体をもち、

日照りの夏は涙を流し、

寒さの夏はオロオロ歩き・・・雨ニモマケズ。

わずか37才の短い人生。

文字で響かす音の発信。

そんな宮沢賢治が、自分のこころをふるわせる。

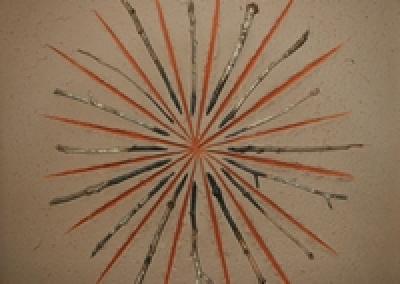

銀河鉄道の夜を「砂鉄」として・・・

雨ニモ負ケズを「陽の光」として・・・

モールス信号で、重ねて壁にした。

青と漆黒

色をつけたのではありません。

これが自然そのものの色だから・・・と答える。

磨いたわけでもありません。

これは、そのものが、そのままでほどよく、

ひかっているのです。

固めて切って貼りつけたのですか、と聞かれるから、

土と水で練って、もりあげて、

青い砂と砂鉄を、それぞれ海藻のりで混ぜて、

薄くていねいに塗りました。

ものが当ると傷つきますか?

焼いてもいないし、

化学的に固めてもいないからこそ美しく、

その弱さが、やわらかく、あなたに伝わっているのです。

すると、

固くて美しくできませんか? とかえってくる。

こんな会話ばかりに、疲れてしまう。

ふたつの伝統

東の果ての夢の国、ジパング。

なんと緻密で、

誇り高く、

美しい技であろうか

かつて、金と銀を取りかえてしまったように

現代は、伝統という概念でくくってしまい、

その進化を広げることがむずかしい。

見てほしい。

この漆と土の新しさを。

これを生かした空間を作ってみたい。

だれか、この技とこの自分を・・・

世界へ売り渡してくれないだろうか?

時間

いく重にもかさなった奥行きという時間と、

流れ過ぎてゆく横の時間。

砂浜にて

波紋、風紋。

さくら貝の散る浜辺で・・・。

私は、

ここに吹く風と水の形に、いつも言葉を失う。

すくいあげた水の『虚と実』

海岸線を踏みしめて うしろをふり返ると、

自分がつけた遠い足あとに、

生きていることを実感してしまうからだ。

そしてもう一度、

ふりかえったとき、

波が全てを消しさっている。

移ろいの空

パクリとコピーが 繰り返されて氾濫している時代

もしも自分がその側にまわったとき、

きっと二度と本当の自分を とりもどすことは

出来なくなるだろう。

それは、出口のない入り口であり

人と物だけの世界に

引きずり込まれてしまうのだと思う。

新しくて、

たったひとつしかない姿を見せる 空と雲は自由自在。

とどまることのない 形と色の移ろいは、

天界から魔界までをイメージさせて

おしえているのだ。

クレの滝

雪どけがはじまると、

根が水をすいあげて、

芽吹きがはじまる。

そして秋になると、

水をおろして 枯葉が舞う。

樹の幹は、

水が上下に流れる通り道になっている

裂いてつくった一枚の板が滝となる。

山ぶどう

心象のはいいろはがねから

あけびのつるは雲にからまり

のばらのやぶや、ふしょくの湿地

―――(春と修羅より)

芽が出たり、

茎が伸びたり・・・・・

いつも朝になって気づく。

全ては

眠りの中から はじまるのかもしれない

はいいろから紺のあいだで・・・

夜の山ぶどうが動いている。

朝もや

空気が冷えて、

川があたたかくなってきた初冬・・・

朝の空は、どんよりと白く澱んでいる。

目の前は、

深い霧が立ちこめて、光を吸収している。

ふと見ると、

突然、朝もやが東へ向かって流れだした。

みるみるうちに、どんどん、

ドンドン流れてく・・・・

まるで、画像の巻き戻し

いま、そんな流れの中を、つらぬき抜けた。

泥のモザイク

樹令、100年を経た一枚板のテーブル。

その自慢げな話を聞かされる時、

それは確かに素晴らしいものだが・・・

もし、

自分がそんな大樹の前に立ったなら、

切って倒す事など おそらくできない。

土は無限で自由である。

大きくもできれば、小さくもできる。

そんな土を 日干レンガでモザイクする。

世界のどこの国でも良い、

そこへ行き そこで作ろう・・・。

それとも、

世界中の土を、少しずつ集めて積み上げ、

ピラミットにでもしようか?

なにげない本物

和でも洋でもない。

派手ではなく、

地味でもなく、

ありふれているけれど

存在感がある。

そして、

あきられず

時間が重なっていったものには、

底知れぬ力が

宿っているに違いない。

帯の波

飛騨で変り者と呼ばれて、

くさっていた時。

そんな自分を認めて試し、

評価してくれたのは、東京だった。

40才にして、

肌で感じた東京は、

いわば海外にいるような感覚であった。

もし願いが叶うなら、

本当の海を渡ってみたい。

砂を塗り込み波のカベを作ってみた。

夜の稲穂

自分達の中に宿っている

共通のこころ。

水田のやみの中で

ゆれる稲穂を思うだけで美しい。

器に染み入る茶渋のかんにゅう

奥深さをくみとる心美眼

傷。

見えない傷を見る。

はかなさ、

弱きものを愛でる目

それは四季の中で起きた 微妙な心、

受け入れる心。

鉄紺の土

この紺色の土を見つけ出して以来・・・・・・。

自分の中に膨らむ、

ひとつの夢が、ぼんやりと広がっている。

雪解けの日差しの中で、

茶系の泥と入り混じった

紺色の部分を、丹念にとりだして、

さっそく、

塗り壁をつくり、飾って眺めていると、

時によって鮮やかに、

ある時は、くすんでいるように感じられたりと、

いつ見ても変化に富んでいて 単一ではなく、

伝わってくる雰囲気は、果てのない

夜空のように深くて遠い・・・・

なんと絶妙な色合いなのだろう。

この土ならば、

空間を無限に広がる「夜空」とすることができる。

星を読んで海を渡る帆船。

今日の自分を思い、

明日の自分を浮かべて 夜空を見上げてきた。

空=遥か宇宙の紺。

海=深い海水の紺。

紺色こそは無限の・・・ 初源の色である。

そうして自分に与えられた、

陸=地の底の紺。

・・・・・・・自然は謎に満ちている。

この紺色の土を使い 塗り囲まれた空間。

十字の床

金沢で黄金の蔵をつくり、

その中でカフェをする計画があった。

外壁に本格的な漆喰を塗って、

全てに金箔貼りを施せたなら、

内部については、その一切をお任せしたい。

そうして、

カベには濃紺に かすむ金の表情とし、

床に十字のラインの金を入れて、粗面仕上げとした。

黄金の土蔵は、今、立入禁止となっている。

赤い月

このまま地球が

熱くなりつづければ

地表の水が逃げだして

空は果てまで赤く広がる。

水陽は消え・・・

そこには、土と、人と、月だけが残る。

・・・・・ただ、それだけしかない。

そんな赤の夢を見ることがある。

青い月

飛騨の樹林に立ち、

静脈模様を、重ねて見ている月夜は透明で、

ちぎれる黒雲と またたく星は

身を捧げなければならないほど はげしく冷たい。

都心で見上げる夜空の色は、

よどんだグレーが自分に近く、

直線で区切ったビル郡が

その空を大きなキャンバスに変えて

ただイメージを描いては消して繰り返す。

赤い点滅の光と、うかんだ月がひとつ

どちらの夜も、自分には美しい。

光と影

どんなに光と影を演出しても

合成し、圧縮した凸凹に あてた光と影は

そのものが鋭利に反射し、影も鋭利にうまれる。

土に光があたるとき、

土は光をいちど、吸い込んでから反射し

影も、いちど吸い込まれてから現れる。

直線ではなく

砂と藁と土の微細な曲面に、光があたるとき

光と影は、

厚みをもって

ゆれている。